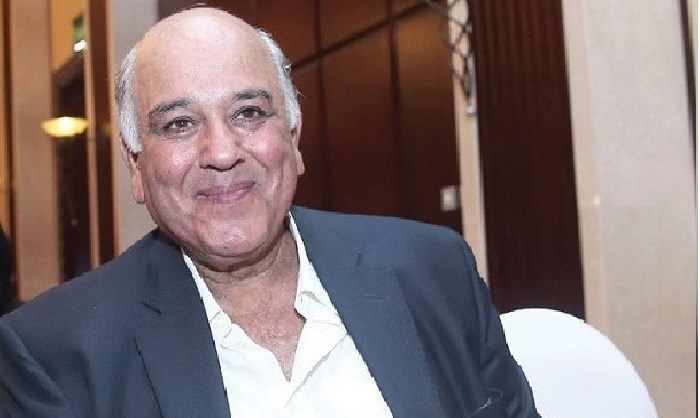

هارون هاشم رشيد: شاعر العودة الذي تألق فلسطينياً وعربياً / رشاد أبو شاور

رشاد أبو شاور – الخميس 16/11/2023 م …

كان هارون هاشم رشيد أحد اثنين لمعا بشعرهما التحريضي التعبوي التثقيفي المقاوم، هو والكبير معين بسيسو. فهما كانا لغزة، لفلسطين كلها، واسماهما لمعا في سماء الوطن العربي.

وُصف دائماً بأنه “شاعر العودة”، رغم أن اسمه الشعري ارتبط بغزّة التي ولد فيها عام 1927 وهو عام الزلزال، وكتب لها معظم شعره، وأحبها بشغف ولم يمّل أو يكتف بما أبدعه لها شعراً ونثراً حتى رحيله بعيداً عنها في كندا التي اضطر للرحيل إليها لينضم لعائلته. رحل بعيداً عن بحر غزة ونخيلها ورملها وناسها الذين عشق العيش بينهم ومعهم، ولعله من حسن حظه أنه لم يعش أيام حرب الإبادة الصهيونية، ودمار أحياء غزة العريقة ومنها حي الزيتون الذي شهد ولادته، وكان ملعب طفولته وصباه وفتوته.

ولد الطفل هارون هاشم رشيد في يوم الزلزال في بيت العائلة بحي الزيتون، وتعلّق في طفولته بأخته الكبرى التي كانت تعتني به وتدلله، ولذلك كره زوجها بعد أن تزوجت لأنه انتزعها منه.

لوالدته حضور كبير في طفولته، وهو يصفها بحب وتعاطف: “لم تكن الوالدة من العائلة، ولا من المدينة، بل كانت مختلفة عن نساء الحارة، فهي رقيقة ضعيفة، سريعة الشجن، تعرف الوالد إليها عن طريق شقيقها عمر العامري الذي كان يهوى العزف على العود” (ص 15 من كتاب سيرته: إبحار بلا شاطئ)، ويقول أيضاً: “كنت الوليد الجديد الذي وفد إلى الأسرة في يوم الزلزال، فأنا الرابع بين الأبناء، والثاني بين الذكور” (ص 15).

يروي هارون الطفل ذكرياته عن حارته وناسها الذين عرفهم عن قرب، وهم مسلمون ومسيحيون، عاشوا بألفة ومحبة، ويستذكر بدايات رحلته التعليمية في (الكُتّاب)، وشكلي (الشيخين) اللذين يلقنانه بداية رحلته مع الحروف والكلمات فيقول: “تلقاني الشيخ (زمّو) هاشّاً، فهو صديق والدي وصاحبه الذي يجلب له من حين لآخر طفلاً جديداً من أطفال الحارة التي هو مختارها. مدّ الشيخ يده المشلولة ذات الأصابع الناصعة البياض حتى تكاد تضئ من شدّة وهجها، وأشار إلى والدي أن أتقدم فأقبّل اليد الممدودة، ولكني أحجمت وترددت، ودبّ فيّ شيء من الخوف الغريب، وأحسست برعشة برد طارئ تجتاح جسمي كله. نهرني والدي بلطف، وأمرني أن أتقدم، فتلفت أنظر للأطفال وقد تعلقت عيونهم بي.تقدمت خطوة وشددت على اليد الممدودة الباردة كالثلج وطبعت عليها قبلة عجلى، وانسحبت إلى الخلف لألتصق بحضن والدي. أمرني والدي أن أقبل يد الشيخ محمود سكيك التي مدها إلي فتناولتها هي الأخرى، وقد كانت مختلفة تماما عن يد الشيخ (زمّو) فهي عريضة ثقيلة، طويلة الأصابع، ساخنة، صلبة كأنها المطرقة” (ص 24).

لا يستفيض هارون في استرجاع ذكرياته عن (الكتّاب) وما عاناه فيه، فهو ينتقل فوراً إلى المدرسة المختلفة بأساتذتها وغرفها وخدماتها وتدريسها، ويشعر بالألفة فيها مع كل ما يحيط به، ويتعرّف في سنوات الدراسة الأولى على ما يحدث في فلسطين، وبخاصة على مقاومة عرب فلسطين للحكم الإنجليزي ورعايته للتسرّب اليهودي، وما يرتكب بحق الفلسطينيين: “السنوات من 1936 إلى 1939 سنوات من عاشها صغيراً أو كبيراً حفظت ذاكرته أوجاعها وآلامها، وما تردد فيها من آلاف الحكايات والحواديث عن الصدام المستمر والدائم بين الإنجليز والثوار، رسخت في الذاكرة أسماء القسّام والقاوقجي..ورغم صغر سني ذلك الزمن، فقد وعيت مبكراً ما يجري، فكم من ليال قضاها والدي قلقاً على أعمامي في يافا وأختي في حيفا” (ص 39).

وهكذا فلم يهنأ جيل من الأجيال الفلسطينيّة في وطنه منذ دخلها الإنجليز وبرعايتهم اليهود الغزاة، وهذا ما تؤكده السير التي كتبها وعاشها الفلسطينيون الذين عاشوها مع شعبهم حتى يومنا هذا، وربما إلى زمن قد يطول إلى أن ينتهي الصراع مع الكيان الصهيوني بانتصار فلسطين وتحريرها التام، ليهنأ الفلسطينيون بخاصة والعرب بعامة من الحروب التي فُرضت عليهم وأنهكتهم ولكنها لم تيئسهم وتحبطهم وتقهرهم.

في المدرسة وهو في الصف السادس يتعرّف هارون بالأستاذ عبد الخالق يغمور، وهو خليلي، ومنه يتعرّف على سياسات الانتداب البريطاني، وفصول القضية الفلسطينيّة، وعلى خطأ قيادة الثورة الفلسطينيّة الكبرى في الاستجابة لنداء الملوك العرب الذي طالبوهم بإيقاف الثورة ضد الانتداب البريطاني. ويبقى في ذاكرته حدث صدمه وهو قدوم سيارة عسكرية إنجليزية إلى المدرسة واعتقال استاذه عبد الخالق يغمور.

“والشيء الذي لا أنساه وظل محفوراً في ذاكرتي كأنه بالأمس، يوم فوجئنا بسيارة بريطانية مصفحة نزل منها عدد من الجنود توجهوا إلى فصلنا، واقتادوا مدرسنا عبد الخالق يغمور ودفعوا به إلى السيارة، ولم نره بعدها.. وقد ظل عبد الخالق يغمور بأخلاقياته التي كان يتحلى بها مثلاً أعلى، حاولت العمر أن أقتدي به وآخذ مساره، وأكون إلى صفه في مقبل الأيام” (ص 45).

يتفتح وعي هارون كطفل على الحضور العدواني للاحتلال الإنجليزي الذي ينتزع استاذه من مدرسته ويخفيه، ثم بحادثة صادمة دامية يراها أمام عينيه في اليوم الذي يسبق ليلة القدر في رمضان، بينما الناس صيام. لقد رأى مُلثمين يقتربان من دورية إنجليزية ويطلقان النار على أفرادها ثم يلوذان بالفرار، ويعبران من حوش بيتهم، وقد تعرف على أحدهما وهو جارهم (بطرس الصايغ) أحد أبناء الصايغ الذين يعيشون في بيت جميل وسط بيارتهم، عند مزلقان السكة الحديد على طريق خان يونس، و”كثيراً ما زرت هذا البيت وفتنت باللوحة التي تتصدر المنزل لمريم العذراء تحتضن السيد المسيح، فهذا الرجل أعرفه تماماً، فطالما التقيته عندما كنت أزور قريبنا نمر أرحيم الذي يملك كرماً مجاوراً للبيارة، وكثيراً ما داعبني أو تحدث إلي أو اجتذبني للعب مع أشقائه” (ص 48).

في فصل عنوانه (اليوم العظم)، ينقل هارون من ذاكرته وقائع ذلك اليوم، ذاكرة الطفل، وكأنه يراها، كيف لا وهي حدث كبير في اليوم العظيم، هي طوفان الجماهير الغزيّة التي تتدفق مكتسحة الشوارع، معلنة رفضها للاحتلال البريطاني البغيض، وأصواتها تدوي بنداءات الحريّة، وبطرد الاحتلال الإنجليزي والصهيوني، ومن ذاكرته الغنيّة يكتب: “مئذنة الجامع العمري، ومآذن غزة كلها تلعلع بالتكبير، عالية في غير موعد الصلاة. أجراس كنيسة الأرتذوكس في رأس الطالع يتماوج صدى رنينها مع التكبيرات المتصاعدة. أفواج وأمواج من الرجال والشباب والأطفال تتدفق عبر الشوارع والأزقة، لتتلاقى كما الشلالات وتصب أمام الشارع الكبير. اندفعت وسط الأمواج التي غبت فيها كما تغيب قطرة الماء في النهر الكبير. فتاة فلسطينية أعرف أن اسمها رباب الحسيني تنادي بالثورة والجهاد ومواجهة المستعمر. تخرج إلى الجماهير لتلقي على الجماهير بالعلم الفلسطيني.. الرصاص يعوي خلفي، وفوقي ومن حولي” (ص 53 و54).

في الحدث العظيم طوفان الجماهير، تدفقت جماهير غزة، واشتبكت مع الإنجليز، واكتظت بالرجال والنساء، برجال الدين مسلمين ومسيحيين، وسال الدم الفلسطيني في المواجهة مع دوي هتافات المؤمنين بالحريّة ورفض الانتداب البريطاني الاحتلالي المتحالف مع الصهاينة، وتحققت الوحدة الوطنية، وبرز دور المرأة الفلسطينيّة المُبكّر في ميادين الثورة وفي المواقع المتقدمة.

يروي هارون: “في الكُتّاب بدأت علاقتي الأولى باللغة العربيّة، فتنت بها، وبالجرس الرائع، والنغم المموسق، وذلك العبق الروحاني النافذ، كأشد ما يكون إلى أعماق القلب”.

يسمع من والده ، ومن شاعر الربابة شيئاً من سيرة التغريبة، فيفتنه ما يسمع، و”في المدرسة الابتدائية بدأت أولى علاقتي بالشعر، فكنت أسعد بحصة الاستظهار، على توالي الصفوف الابتدائية لقنت الشعر وفق منهج مدرسي منظم ورتبت وفق أعمارنا يتدرج مع تدرجها” (ص57).

يستذكر هارون رشيد قصائد وأناشيد تلك المرحلة التي حفظها وأحبها مثل قصيدة (الورد):

للورد عندي محل

لأنه لا يمل

كل الرياحين جند

وهو الأمير الأجل

ومن القصائد التي لا تنسى، والتي لا أشك أن عدداً ممن تلقوا العلم ذلك الزمان ما زالوا يرددونها، وهي مقطوعة (الحمامة والشاعر) للمنازي البندرجي:

ناحت مطوقة بباب الطاق

فجرت سوابق دمعي المهراق

حنّت إلى أرض الحجاز بحرقة

تشجي فؤاد الهائم المشتاق

ويروي هارون أيضاً: “كان يعجبني ما ألقن من الشعر والنثر،وكنت ما أن أعود إلى البيت، وألقي حافظة كتبي حتى أنطلق وأنا أردد ما حفظت مترنماً مأخوذاً بالجرس الموسيقي”.. وبدأت ميول الطفل هارون تتضح، فالشعر يأخذه إلى عالمه .

كان شقيقه علي، وهو أكبر منه بتسع سنوات ينهره كلما شاهده في النادي: “عد إلى البيت لحفظ دروسك”، ولذا كان يلجأ للعب في الحارة مع أبناء الجيران، وهو يستذكر أغاني تلك الأيام. ولعب (الحجلة) و(الاستغماية) و(الجمّال) التي يضع فيها أحدهم عصا تحت رأسه ويمثّل أنه نائم، بينما يناديه صحبه:

جمّال إبن جمّال سرقوا لك جمالك

فيرّد عليهم:

سيفي تحت راسي ما باسمع كلامك (ص 67)

وفي الأهزوجة سخرية ممن ينام بينما اللصوص يسرقون جماله! وفي المفارقة سخرية ممن لا يذودون عما يملكون بسيوفهم التي لا يستعملونها! لعلّ أطفال أيامنا لا يعرفون هذه الألعاب، فهم ولدوا في زمن الإنترنت، والسينما، وافلام الكرتون.

يتوقف هارون في ذكرياته، بعد انتقاله للدراسة في كلية غزّة، عند تعلقه بالشاعر الأخطل الصغير، وبعمر أبو ريشة، ويورد مقتطفات من قصائدهما، ومما اجتذبه للأخطل قصيدة أحبها وترنم بها:

يا عاقد الحاجبين

على الجبين اللجين

إن كنت تقصد قتلي

قتلتني مرتين

ومن قصائد أبي ريشه توقف عند رائعته:

أمتي هل لك بين الأمم

منبر للسيف أو للقلم

أتلقاك وطرفي خاشع

خجلاً من أمسك المنصرم

كيف اقدمت وأحجمت ولم

يشتف الثأر ولم تنتقمي

اسمعي نوح الحزانى واطربي

والمسي جرح اليتامى وابسمي

ودعي الجرحى تداوي جرحها

وامنعي عنها كريم البلسم

( ألأسرائيل) تعلو راية

في حمى المهد وظل الحرم (ص95)

في فصل بعنوان (سوق عكاظ) يكتب هارون رشيد: “كانت كلية غزة الأرض الخصبة التي نمت فيها مواهبي، والتي وجدت فيها ضالتي. أوّل من بشرني بأنني سأكون شاعراً أستاذي سعيد العيسى، يوم كنت أقرأ أمامه نصّاً لميخائيل نعيمة:

اعصفي يا رياح وانتحب يا مطر

سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر

“وتوطدت بيني وبينه علاقة حميمة، فقد كنت أذهب إليه من حين لآخر في مقر مبيته بالقسم الداخلي. كان يجلس إلي، ويستمع إلى ما بدأت أقرزمه، فيصحح البيت المكسور، ويقوّم اللغة، ويستبدل كلمة بأخرى، ثُمّ يوجهني إلى ما أقرأ”(ص113).

من كلية غزة خرج هارون إلى الحياة العملية فبات أستاذاً في جباليا، وتنقل بين عدّة مدارس إلى أن منح وظيفة في إدارة الحكم لغزّة، وعندما تأسست “منظمة التحرير الفلسطينيّة” برئاسة أحمد الشقيري، تمّ انتقال هارون للعمل في مكتب المنظمة في غزّة كمستشار إعلامي، وهذا كان موقعه الطبيعي، وكان قد اشتهر كشاعر متألّق.

في مرحلة التدريس كتب أناشيد ثورية تحض الطلاب على حًب الوطن، وطلب من موسيقي فلسطيني أن يبدأ بتلحين أولى تلك الأناشيد، وهو أحمد ساق الله.

وطني أعياه تنهده

فانساب الدمع يهدهده

وطني أقداسك قد هتكت

والشعب تجمّد مورده

قد جاع ولا من يطعمه

قد تاه ولا من يرشده

ويقول متذكراً: “بدأت المسيرة مع أحمد ساق الله، فطلبت منه أن يبدأ بتلحين ما ينفع تلاميذي، وقدّمت له نشيد (بلادنا) الذي أردته سهلاً:

بلادنا بلادنا

من أجلها جهادنا

من أجلها استشهادنا

بلادنا بلادنا (ص189)

وكان نشيد (عائدون) قد وصل إلى أسماع الفلسطينيين حيثما كانوا يعيشون:

عائدون عائدون

إننا لعائدون

الحدود لن تكون

والقلاع والحصون

فاهتفوا يا نازحون

إننا لعائدون

يزور الأستاذ هارون مصطحباً الملحن أحمد ساق الله مدير التعليم في وكالة الغوث (خليل عويضه)، ويطلب منه أن يستمع للأناشيد معزوفة على العود، وإذ يبدي مدير التعليم إعجابه يقترح عليه تعيين ساق الله عنده في مكتبه ليتنقل إلى كل المدارس، ويعلّم التلاميذ الأناشيد التي تفتح وعيهم على قضيتهم وتراث وطنهم فيُرحّب مدير التعليم، ويخصص سيارة لتنقله إلى المدارس يعلّم تلاميذها الموسيقى والأناشيد الثورية التي يبدعها شاعر العودة هارون هاشم رشيد. هكذا ينشر الشاعر الوعي الوطني ويعممه مع الموسيقى ليحفظه الناشئة وينمو ويكبر معهم (ص193).

قصيدته الحكائية (مع الغرباء) كتبها في ليلة شتوية متلبدة بالغيوم، والتي يهديها إلى مخيم البريج وإلى جميع لاجئي فلسطين. لحنها الأخوان رحباني وأنشدتها فيروز بشجن:

لماذا نحن يا أبتي

لماذا نحن أغراب

أليس لنا بهذا الكون

أصحاب وأحباب (ص 198)

تبلغ إبداعات الشاعر هارون هاشم رشيد أسماع مدير عام إذاعة “صوت العرب” الواسعة الانتشار في الوطن العربي، أحمد سعيد، فيطلب من يوسف شوقي تلحينه ولتصدح به الفنانة فايدة كامل:

لن ينام الثأر في صدري وإن طال مداه

لا ولن يهدأ في روحي وفي قلبي لظاه

صوت أمي لم يزل في مسمع الدنيا صداه

وأبي ما زال في سمعي وفي روحي نداه

يقول هارون رشيد في الصفحة 219 من الكتاب نفسه: “تأتي الأيام وإذا بالقصائد والأوبريتات التي كتبتها تتجاوز قطاع غزة لتنطلق عبر إذاعة “صوت العرب” ملحنة مغناة، والتي كانت منها قصيد (لن ينام الثأر) بلحن الدكتور يوسف شوقي وإنشاد فايدة كامل، و(سنرجع مرّةً أُخرى) بلحن وإنشاد محمد فوزي، و(هناك بلادي) إنشاد كارم محمود، ونشيد (إننا عائدون) بلحنه الجديد الذي قدمه محمود الشريف ملحن نشيد (الله أكبر)، و(مع الغرباء) بصوت فيروز ولحن الأخوين رحباني. تلك القصائد والأناشيد التي كان لصوت العرب الفضل في نشرها وإشاعتها في أنحاء الوطن العربي، حتى أن مقطوعة (لن ينام الثأر) أصبحت الصرخة التي تطلق عند قيام أية ثورة في الوطن العربي، والتي كان يطلبها الآلاف من أبناء الجزائر أثناء ثورتهم المباركة المنتصرة” (ص219).

وقعت غزة تحت احتلال اليهود في حرب عان 1956 أو العدوان الثلاثي، البريطاني الفرنسي والكيان الصهيوني التابع لهما، وفوجئ هارون الشاعر فتنقّل متخفيّاً بين مدن القطاع، مرتدياً ملابس الفلاحين، يكتب: “اتخذت أكثر من مخبأ، وكان منها (دير اللاتين)، إذ استضافني يوماً الأب حنا النمري وفرح بي وأصّر أن أبقى عنده مؤكداً لي أن الدير رغم الرصاصات التي تطرز جدرانه سيكون ملجأ الآمنين، وأن أحداً لن يعرف مكاني، ومنذئذ أصبح الدير واحداً من الأماكن التي ألجأ إليها من حين لآخر” (ص 269).

وتثور غزة، وتمتلئ شوارعها بالتظاهرات التي ترفض الاحتلال، وتحيي جمال عبد الناصر، والمقاومة تتصاعد وتشتبك مع جنود الاحتلال، معلنة الصمود وتحدي الإرهاب، فيكتب:

مدينتنا لا تخاف القنابل

وليست تهاب دوي الزلازل

مدينتنا منذ كان الزمان

وأبناؤها أوفياء بواسل

**

مدينتنا ثبتت للخطوب

ألوف السنين وظلّت تقاتل (ص271)

و(مدينتنا) هي مدينة غزّة مسقط رأس هارون رشيد ومهوى قلبه. لم يُكمل شاعرنا يومياته (إبحار بلا شاطئ) بجزء ثان، وترك للقرّاء المعنيين بمتابعة فصول حياته أن يبحثوا عنها في شعره، والمقابلات الكثيرة التي أُجريت معه.

لقد عرفته في عمّان، بعد أن تلقيت منه رسالة رسمية يخبرني فيها بموافقة “اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين” على عضويته، وكان ذلك عام 1969، وكان هو أمين سّر الاتحاد الذي كان مقرّه في القاهرة، وكانت المناسبة أمسية شعرية في مخيم الوحدات، وقد افتتح الأمسية بقصيدته التي مطلعها:

الصف الأوّل مات

والصف الثاني مات

والصف الثالث والرابع آت آت

تعمقت صداقتي بهارون رشيد في سنوات إقامتنا بتونس، والتي امتدت حتى مغادرتنا عام 1994، هو إلى القاهرة ، وأنا عائدا إلى عمّان، ولكننا التقينا في عمان مراراً، وكان اتفق مع “دار مجدلاوي” التي أصدرت أعماله الشعرية الكاملة في مجلدين كبيرين، وفصول من سيرة ذاتية (إبحار بلا شاطئ)، وأقامت له عدة أمسيات ولقاءات حاشدة في عمّان.

رحل الأستاذ هارون هاشم رشيد، شاعر غزة، وشاعر العودة، غريباً وبعيداً عن غزة في كندا بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وكانت ولادته بحي الزيتون بغزة عام 1927 رحمه الله. آخر مجموعة شعرية له حملت العنوان: “غزّة..غزّة”، وقد ضمت قصائد يُكرّم فيها أبطالاً مشهورين استشهدوا فداء لغزّة وفلسطين الحبيبة، ومنها قصيدة (المدينة..والبطل) التي يُمجّد فيها البطل زياد الحسيني:

وقفت يوم تساقطوا

وهووا وغاروا في الوهاد

ونهضت من ليل الهزيمة

لا انحناء ولا انقياد

من جرح غزّة من لياليها

المعكرة السواد

هل يمكن أن تختزل مقالة قصيرة مهما امتدت سيرة وعطاء الشاعر الكبير والكاتب المسرحي والخطيب والإعلامي هارون هاشم رشيد؟

نعم، كان أحد اثنين لمعا بشعرهما التحريضي التعبوي التثقيفي المقاوم، هو والكبير الآخر معين بسيسو، رحمهما الله، فهما كانا لغزة، لفلسطين كلها، واسماهما لمعا في سماء الوطن العربي، ووصلا بشعرهما إلى كل محب لفلسطين المؤمن بالمقاومة في مواجهة الظُلم والاحتلال واضطهاد الشعوب المُحبّة للحريّة المعتزة بكرامتها وشموخها، وهو ما نراه في هذه الأيام المجيدة يفيض عزاً وكبرياء وعظمة من غزّة على كل بلاد العرب، ويضيء سماء العالم رغم أنوف الصهاينة وراعيتهم الإمبراطورية الأميركية المجرمة عدوّة الشعوب ومعها الغرب الاستعماري الذي اعتاد نهب ثروات الشعوب وقتل أحرارها.

التعليقات مغلقة.