الباقورة الأردنية قصّة لا تنتهي … قصّة قرية «مشروع جسر المجامع» في الباقورة: أرض أردنية أخرى لا يُعرف مالكوها

عندما اكتشف الأردنيون قبل أشهر أن بقاء «إسرائيل» في جزء من أرض الباقورة، منحتها معاهدة وادي عربة حق استثماره لمدة 25 عامًا، سيُمدد تلقائيًا 25 سنة أخرى ما لم يبلغها الأردن بعدم رغبته التجديد قبل نهاية الشهر الحالي، كرر رئيس الوزراء السابق، عبد السلام المجالي، تصريحًا كان قد أدلى به عام 2014، مفاده أن هذه أرض بيعت ليهود عام 1926، وأن عقد بيعها مسجل في دائرة أراضي إربد، وهو تصريح لم تنفِه الحكومة أو تؤكده.

دار النقاش حينها حول الجزء الذي يسري فيه نظام خاص بموجب وادي عربة. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن قسمًا آخر من أرض الباقورة، تقدر مساحته بأكثر من ألفي دونم يعاني الإشكالية ذاتها، أي أنه من غير المعروف لمن تعود ملكيته. إشكالية هذه الأرض تكمن في كونها جزءًا مما يسمى «أرض مشروع روتنبرغ»، في إشارة إلى الأراضي التابعة لـ«شركة كهرباء فلسطين»، التي أسسها في الباقورة، منتصف عشرينيات القرن الماضي رجل الأعمال الروسي اليهودي، بنحاس روتنبرغ، وحصل بموجب اتفاقية امتياز وُقّعت العام 1926، على 6 آلاف دونم من أرض الباقورة، كي يقيم عليها مشروعه.

هذا يعني أن الباقورة تنقسم إلى قسمين: قسم يقع ضمن أراضي مشروع روتنبرغ، وآخر خارجه. أراضي الباقورة التي احتلتها «إسرائيل» العام 1950، ومساحتها 1390 دونمًا، تقع جميعها داخل المشروع. وبموجب وادي عربة، أعيد للأردن 560 دونمًا منها، ما تزال قائمة عليها أطلال مبنى شركة الكهرباء، في حين بقيت 830 دونمًا تحت نظام خاص يسمح لـ«إسرائيل» بالتصرف فيها، بموجب اتفاق مدته 25 سنة.

مشكلة أراضي شركة الكهرباء هذه هي أنه ليس من المعروف إن كان روتنبرغ قد اشتراها ودفع ثمنها، أو أنه حصل فقط على «امتياز» العمل فيها. تنصّ اتفاقية الامتياز على أن للمندوب السامي حق نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تحتاج إليها الشركة، وتعويض أصحابها، وذلك في حال تعذر على الشركة التوصل إلى اتفاقيات شراء مع المالكين. لكن من غير المعروف إن كان هذا ما حدث، أم أن الشركة تمكنت من شراء هذه الأراضي. وفي وقت لم تحسم فيه الإجابة حول ملكية هذه الأرض، فإن مسؤولين حكوميين تواصلت معهم حبر، انقسموا بين من رفض التعليق، ومن قال إن جهودًا حكومية بُذلت للتثبّت من مسألة الملكية، لكنها لم تصل إلى قرار.

الأرض التي يعرض هذا التقرير لقصتها هي جزء من الستة آلاف دونم التابعة لمشروع روتنبرغ، وتقع في قسم من الباقورة لم يسبق لإسرائيل احتلاله. وسؤال الملكية هنا لا يمسّ هذه الأرض فقط، بل مصائر الناس الذين يستثمرون فيها. فقد أنشأت الحكومة الأردنية عليها، منتصف الخمسينيات، وبتمويل من وكالة الغوث (UNRWA)، قرية أسكنت فيها 70 عائلة من لاجئي فلسطين، ومنحتهم حق استثمار الأراضي الزراعية مقابل التنازل عن كرت الإعاشة (المؤن) الذي يصنّفهم لاجئين، ويتلقون بموجبه خدماتها. ونظمت العلاقةَ بين الأطراف الثلاثة (الوكالةِ، والحكومة الأردنية، واللاجئين) اتفاقيةُ تأجير انتهت مطلع تسعينيات القرن الماضي. لكن أحفاد هؤلاء اللاجئين ما زالوا يستثمرون هذه الأراضي بلا صيغة قانونية. وقد طالبوا مرارًا، خلال السنوات الماضية، بتمليكهم الأراضي التي انتفع بها أجدادهم لأكثر من ستين سنة، لكنهم اصطدموا بردود حكومية ضبابية في ما يتعلّق بملكية هذه الأرض.

اسم هذه القرية هو «مشروع جسر المجامع»، وفي ما يلي قصتها.

من «جسر المجامع» إلى «مشروعها»

عندما وقعت النكبة العام 1948، غادر خلف سالم أبو لوم، من عرب البشاتوة، برفقة زوجته وأبنائه السبعة قريته جسر المجامع، قضاء بيسان، وقطع بهم النهر إلى الباقورة على الضفة الشرقية. وأقام في الأرض التي لا تبعد أكثر من بضع مئات من الأمتار عن قريته.

مثل مئات ألوف اللاجئين غيره، اعتقد خلف أنها أسابيع سيعود بعدها إلى بيته. لكن الأسابيع امتدت إلى أشهر ثم إلى سنوات، كسبت خلالها العائلة رزقها من رعي الحلال، والزراعة، وتلقت مساعدات وكالة الغوث الدولية، التي تعهدت اللاجئين بخدمات الصحة والتعليم والمعونات الغذائية.

عام 1957، كانت عائلة خلف من بين 70 عائلة من أبناء قريته ممن سكنوا قرية جديدة حملت اسم قريتهم الأصلية، أنشأتها الحكومة الأردنية على الأرض التي لجؤوا إليها، بتمويل من وكالة الغوث.

في القرية التي سميت «قرية مشروع جسر المجامع»، أبرمت اتفاقية تأجير، حصلت بموجبها كل عائلة مكونة من خمس أفراد فأكثر على أرض مساحتها 38 دونمًا تقريبًا، مقسمة بين أراض بعل، وأخرى مروية، شملت بستانًا مساحته دونم لزراعة مؤونة المنزل، ونصف دونم عليه وحدة سكنية مكونة من غرفتين وقاعة ومرافق صحية، وبضع رؤوس من الماشية، وأعلاف وبذور، وأدوات زراعية.

كانت هذه القرية، أو «المستوطنة الزراعية» كما تسميها تقارير الوكالة، واحدة من عدة برامج تمكين اقتصادي للاجئين الفلسطينيين، بدأت الوكالة التأسيس لها مطلع الخمسينات في البلدان التي لجؤوا إليها. وكانت تشترط على كل من يريد الاستفادة منها أن يتنازل عن بطاقة الإعاشة (Ration Card). وقد اتخذت هذه البرامج[1] أشكالًا مختلفة، منها تدريب اللاجئين على مهن يحتاجها السوق، وتقديم قروض صغيرة لإنشاء مشاريع صغيرة، وبناء المساكن في الأماكن الحضرية بإيجارات منخفضة، واستصلاح الأراضي الزراعية في البلدان المضيفة، بحفر الآبار، وتطوير نظم للريّ، وفتح الطرق، و«إنشاء القرى الريفية في المناطق التي تتوفر فيها الأراضي للزراعة». وكانت هذه المشاريع بذلك تطبيقًا عمليًّا لفكرة «التحوّل من برامج الإغاثة إلى برامج العمل»، وهو أساس المهمة[2] التي أسندتها الأمم المتحدة للوكالة التي أنشأتها في كانون الأول (ديسمبر) 1949. وقد كان المأمول من تمكين اللاجئين الاعتماد على أنفسهم، تحقيق هدفين: إخراجهم من قوائم المعونة، ما سيخفف بالتالي من كلفة إغاثتهم على المجتمع الدولي، والهدف الثاني، تطوير اقتصادات البلدان التي لجؤوا إليها.

«قرية مشروع جسر المجامع» كانت إذن واحدة من هذه البرامج. دفعت الوكالة لوزارة الإنشاء والتعمير، وهي الهيئة الأردنية الرسمية المعنية بشؤون اللاجئين آنذاك[3]، ما مجموعه 263 ألف دينار أردني، لقاء تنفيذ المشروع الذي أقامته الوزارة على أنقاض مشروع شركة كهرباء روتنبرغ. الشركة كانت قُصفت في حرب الـ1948، وتوقف العمل فيها، لكن عشرات الوحدات السكنية التي كانت مخصصة لعمالها ظلت قائمة، وشكلت نواة مشروع القرية الجديدة. أضافت الوزارة وحدات سكنية جديدة، وزودت المكان بالبنية التحتية اللازمة، والخدمات من مدرسة ومخبز وقاعة اجتماعات، استخدمها السكان مسجدًا. وأسكنت المنتفعين الذين كانوا ينتمون إلى عشيرتي البشاتوة والمغاربة، على دفعتين خلال عامي 56 و57. وعقدت معهم اتفاقية، تأجير مدتها 33 سنة، يدفعون فيها للوزارة أجرة سنوية رمزية، هي خمسة قروش للوحدة السكنية، و47 قرشًا للوحدة الزراعية[4].

مبنى «شركة كهرباء فلسطين» لبنحاس روتنبرغ خاليًا في الباقورة بعد سبعة عقود على إنشائه. تصوير دلال سلامة.

عدد كبير من الوحدات السكنية في أرض المشروع ما زال قائمًا إلى الآن في الباقورة، لكنها مهجورة. فقد تعرّضت القرية للقصف في العام 1967، وتركها أهلها إلى أماكن أكثر أمنّا. وعندما عادوا يقول محمد أبو لوم (52 سنة)، حفيد خلف، إنهم وجدوا أن الكثير من البيوت كانت متضررة بشكل كبير. وإجمالًا، فإن القرية خلت بمرور الزمن من سكانها شيئًا فشيئًا، فقد توفي اللاجئون الأوائل، وتقدم العمر بأبنائهم وبناتهم الذين رحلوا إلى الشونة وإربد وغيرها. الآن، ينهض الجيل الثالث بمسؤولية الأرض التي استأجرها أجدادهم. ومن هؤلاء، محمد الذي يشترك مع إخوته في العناية بالعشر دونمات التي آلت إليهم بعد تقسيم الأرض بين ورثة خلف الذي توفي أوائل السبعينات. والد محمد يبلغ من العمر 85 سنة، لهذا انتقلت مسؤولية العناية بالأرض إليه وإلى أخوته الثمانية. وهم، كما يقول، لا ينوون أن يقسّموها أكثر. محمد هو مختار أحد أفخاذ عشيرة البشاتوة. تقاعد من القوات المسلحة قبل 20 سنة، ورغم أنه يقيم في إربد حاليّا، إلا أنه يذهب مرتين في الأسبوع إلى بيارة العائلة، عندما يكون دور المزرعة في الري من مياه السلطة، فيخرج فجرًا من بيته، ليصل المزرعة التي يدخلها بتصريح أمني، حاله حال بقية من يمتلكون وحدات زراعية قريبة من النهر.

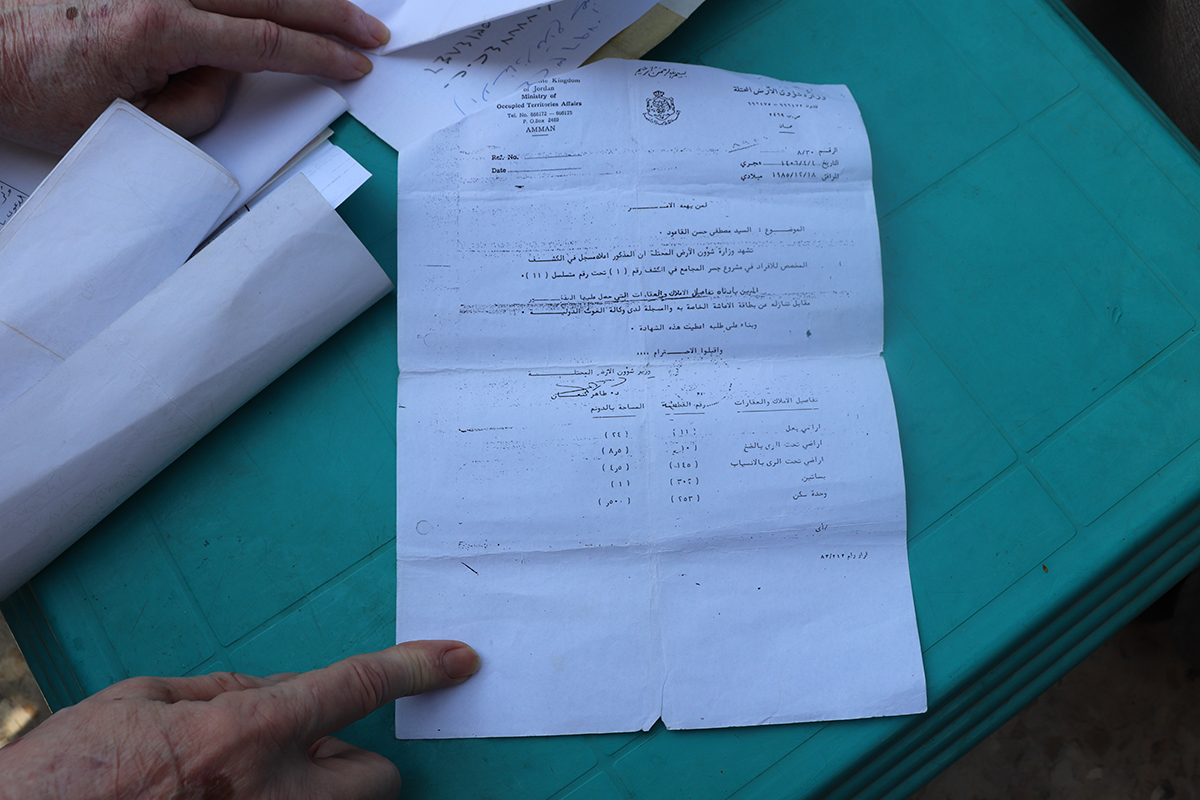

لا يزال محمد يحتفظ بعقد الاتفاقية الذي وقعه جده عام 1957، بوصفه سند إثبات لحقه وأخوته في الانتفاع بالأرض. فقد انتهت الاتفاقية منذ قرابة الثلاثين عامًا، لكن حق الانتفاع بها ما زال محفوظا لنسل اللاجئين الأوائل. وقد أطلعنا على العقد الذي يتعهد اللاجئ بموجبه بالتعاون مع بقية السكان في القرية، وبزراعة كل الأراضي المؤجرة له، ملتزمًا بتوجيهات موظفي وزارة الإنشاء والتعمير، وبعدم إقامة أي بناء، أو الارتباط مع الغير بأي اتفاقيات بالرهن أو البيع أو التأجير إلا بإذن كتابي من الوزارة. وتعهد أيضًا بأن يقبل بأي تقسيم جديد للأراضي بعد إنشاء سد وادي اليرموك، أو أي مشروع يهدف إلى توسيع رقعة الأرض المروية، وبأن يلتزم بدفع تعويض في حال حصل نتيجة التقسيم الجديد على أشجار أو منشآت لم تكن له، وأن يقبل ما يدفع له من تعويض إن حدث العكس. وأخيرًا، تعهد بأنه في حال قررت الوزارة إخراجه من المشروع بسبب ارتكابه قصورًا في التعاون مع الآخرين أو في صيانة الآلات، أو إذا بدر منه أو من أفراد عائلته سوء سلوك أو خلق، أن يخرج في مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

«بعمّان ما كان في زيها»

يتذكر مشوِّح بكّار (73 سنة) جيّدًا ذلك اليوم من العام 1957، عندما جاءت سيارات النقل التي حملتهم إلى بيوتهم في القرية الجديدة. كان يومها في الثانية عشرة من عمره، يعيش مع والديه وشقيقاته الأربع وجدّيه في بيت شعر، ويعملون في رعي الأغنام. وهي الحياة ذاتها التي عاشوها في قريتهم جسر المجامع الفلسطينية، قبل أن تقع النكبة، ويقطعوا بأغنامهم النهر إلى الضفة الشرقية. أمضت العائلة التسع سنوات التي سبقت إسكانهم في القرية وهم يتنقلون ببيوت الشعر من منطقة إلى أخرى. وآخر مكان استقروا فيه كان منطقة الري في الشونة الشمالية، ومنها ركبوا السيارات إلى القرية عندما «راحوا الكبار واستلموا مفاتيح الدور».

يصف مشوّح النقلة بأنها «كيف لمّا الواحد يكون ساكن بيت شعر ويجيبوه على المدينة (…) بعمان ما كان في زيّها». لقد كان تجهيزات القرية متقدمة بالفعل عما كان مألوفًا في تلك المنطقة، في تلك الفترة من منتصف الخمسينات. فقد كانت البيوت مجهزة بمطابخ، وحمامات مزودة بمرافق صحية وحنفيات ماء. وكان لكل منزل خزان ماء يسحب من الخزان الرئيسي للقرية الذي كانت الماتورات تشفط إليه المياه من نهر الشريعة.

كان في القرية أيضًا جمعية تعاونية، ومسجد، وبقالة. كما كان هناك فرن عام، فكانت النساء يجهزن العجين في البيوت ويأخذنه إلى الفرن، يخبزن ويعدن إلى منازلهن. وكان هناك أيضًا مدرسة للصف السادس، نال فيها مشوّح شهادة «المترك»، وهي شهادة نهاية المرحلة الابتدائية. وكانت المدرسة، كما يتذكر، مكونة من غرفتين، واحدة للبنات تدرسهن معلمة من عائلة المجدلاوي. وأخرى للأولاد يدرسهم أستاذ اسمه إبراهيم المحيسن، يسكن في غرفة تابعة للجمعية التعاونية، ويغادر إلى عائلته مرة كل شهر: «كنّا نروح نعمله أكل وننظف له ونزبط له كل إشي».

الوحدات السكنية المهجورة في قرية «مشروع جسر المجامع». تصوير دلال سلامة.

استقرت العائلات السبعون في القرية. وفي حزيران 1960، أعلنت الأنروا أنها أنهت التزاماتها المالية تجاه هذا المشروع، ورفعت يدها عنه. ولم يكن إقناع هذه العائلات بالانخراط في المشروع مهمة سهلة. إذ لا يكاد يخلو أي من تقارير الأنروا الأولى من إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها لإقناع اللاجئين الانخراط في هذه البرامج. فقد نظر الكثير منهم بريبة إلى النهج الجديد في التعامل مع لجوئهم. واعتقدوا أن هذه المشاريع المشروطة بتنازلهم عن بطاقات الإعاشة، التي كانوا يعدّونها ضمانة لحقوقهم في فلسطين، هي مقدمة لتوطينهم في أماكن لجوئهم.

والحقيقة أن هواجس التوطين لم تكن أوهامًا محضة. فوفق الباحث بنجامين شيف[5]، فإن وكالة الغوث التي أُعلن أنها أنشئت بهدف القيام بمشاريع تسهم في تحسين أوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد تسوية سلمية لأوضاعهم، تمّ توجيهها آنذاك من الولايات المتحدة وبريطانيا كي «تخلق تحوّلًا اقتصاديا في المنطقة، يسهل بالتالي إعادة دمج اللاجئين في الشرق الأوسط»، وإنه «خلف إعلانات الأمم المتحدة التي نصّت على حقهم في العودة إلى ديارهم، كانت المخططات الدولية تركز على إعادة توطينهم».

ورغم أن ترويج الوكالة لهذه البرامج ترافق دومًا مع تطمينات للاجئين بأن انخراطهم فيها لا يتعارض مع حقهم في العودة والتعويض، إلا أن التوجس في أوساط اللاجئين ظلّ قائمًا. لكن تقريرًا يغطي عامي 57-58 رصد تحوّلًا في هذا الموقف، عندما ذكر أن هناك «مؤشرات على تزايد تقدير اللاجئين لمنافع مشاريع الدعم الذاتي وإعادة التأهيل في تحسين ظروف حياتهم، وفرصهم المستقبلية».

لقد بدأ اللاجئون بمرور السنوات الانخراط في هذه البرامج التي يقول الباحث آفي بلاسكوف[6] إنها «بغض النظر عن أسمائها، كان هدفها العام تزويدهم بوسائل تساعدهم على البدء بحياة جديدة، بعيدًا عن وطنهم السابق»، مضيفًا أن هؤلاء اللاجئين الذين «لم يذعنوا قط للفكرة التي تشكل أساس هذه البرامج، وتمثّلت في إعادة التوطين التام، والتنازل عما يعدّونه حقوقهم في أراضيهم السابقة، أدركوا مع مرور السنوات، أنه سيمر وقت طويل قبل أن يكون لديهم حرية الاختيار، إن كان سيأتي أصلًا وقت يكون لديهم فيه أي خيار».

انتهت الاتفاقية وبدأت النزاعات القانونية

بحلول العامين 89 و90، انقضت مدة التأجير بحسب الاتفاقية مع وكالة الغوث ووزارة الإنشاء والتعمير. أعادت الوكالة بطاقات الإعاشة للاجئين. وكانت هذه بداية لنزاعات قانونية، بعضها بين أبناء وأحفاد اللاجئين في ما بينهم، والبعض الآخر بين هؤلاء وسلطة وادي الأردن، وهي الجهة الرسمية التي آلت إليها المسوؤلية التي كانت تنهض بها وزارة الإنشاء والتعمير.

لقد تأسست «السلطة» عام 1977 لتشرف على منطقة وادي الأردن، التي تقع ضمن اختصاصها أرض «قرية مشروع جسر المجامع»، والمعروفة بين الأهالي وفي الوثائق الرسمية بـ«أرض مشروع روتنبرغ»، لأنها جزء، كما تقدم، من أرض المشروع البالغة ستة آلاف دونم. لقد كانت السلطة هي الجهة المفترض أن ينظم المزارعون معها علاقة قانونية جديدة. لكن ما حدث ابتداء من العام 1989 هو أنهم دخلوا معها في نزاع قانوني.

بدأ ذلك عندما اقترحت السلطة العام 1989، كما تظهر كتبها الرسمية، عقد تأجير يجدد سنويًا، بقيمة 3 دنانير للدونم. وهو أمر رفضه المزارعون، فعادت في السنة التالية، واقترحت رفع المدة إلى 10 سنوات. لكن الرفض ظل قائمًا، كما يقول محمد لأن السلطة جاءت بمخطط لإعادة تقسيم الأراضي، أرادت فرضه على المزارعين، ورفضوه لأنه «أدخل الناس في متاهة»، فقد تغيرت بموجبه مواقع أراضي المزارعين، وفقد كثيرون نتيجة ذلك منشآت وأشجار كانت على أراضيهم الأولى. يقول محمد إن الغالبية الساحقة من المزارعين لم يوقعوا عقود التأجير مع «السلطة». أما القلّة التي وقعت، فهم الذين تصادف أن المخطط المقترح لم يغيّر مواقع أراضيهم، أو استفادوا بطريقة ما، كما حدث مع عائلته، التي أخذ الجيش، لاعتبارات أمنية، أرضهم القريبة كثيرًا من النهر، ومنحوهم بدلها أرضًا أخرى في موقع جيد.

يقول ابن أحد المستأجرين الأوائل، من الذين خاضوا المعركة القانونية مع السلطة آنذاك، وطلب عدم ذكر اسمه، إنه وغيره من المزارعين رفضوا التوقيع لأن السلطة لم تقرر تعويضهم عن أشجارهم ومنشآتهم التي كان التقسيم الجديد سيجعلهم يفقدونها. كما كان هناك اعتراض آخر، فقد تضمن العقد بندًا منح السلطة حق تأجير هذه الأراضي لأشخاص من خارج ورثة السبعين لاجئًا الذين وقعوا الاتفاقيات الأولى.

ظل الوضع معلّقًا إلى العام 1997، عندما كان هناك بوادر انفراجة، وذلك عندما تقدمت السلطة وقتها بمقترحها الثالث للتأجير، وفيه عالجت اعتراضي المزارعين؛ فوافقت على تعويض من يفقدون منشآت أو أشجار، وحصرت حق الانتفاع بهذه الأراضي بورثة السبعين لاجئًا. لكن هذه الصيغة تعثّرت أيضًا، كما يقول المصدر السابق، لأن السلطة لم تعمل وقتها بجدية على السير في مسألة التعويضات. ولهذا استمر الوضع، كما يقول، كما هو، إلى الآن، أي من دون أي إطار قانوني ينظم العلاقة بين المزارعين والسلطة باستثناء جزئية واحدة، هي أن السلطة تزوّدهم بمياه الريّ ويدفعون ثمنها. لقد حدث في وقت أن قطعت عنهم السلطة المياه عقابًا على عدم التوقيع، كما يقول، لكن المزارعين رفعوا عليها قضايا كسبوها، إذ ألزمت المحكمة السلطة بإعادة المياه لهم، وهذا ما تزال تفعله.

لكن المحامي يعقوب الغزاوي، الذي عمل وكيلًا لـ«السلطة» في الفترة بين 1997-2004، ينفي أن يكون قطع المياه عقاب لمن لم يوقعوا، ويقول إن هذا إجراء روتيني تقوم به السلطة تجاه المزارعين في أي مكان، عندما يزرعون أشجارًا من دون ترخيص، الأمر الذي فعله مزارعو هذه الوحدات. ما يحدث في هذا النوع من القضايا، كما يقول الغزاوي، هو أن المحكمة تحكم لصالح المزارعين، فتلزم السلطة بإعادة المياه لهم، التي تعيدها لهم فعلًا، لكن وفق حصص وأسعار المياه المخصصة للأرض غير المزروعة بالأشجار، والتي هي أقل بكثير من تلك المخصصة للأراضي المشجرة. وما يستهلكه المزارعون لري الأشجار غير المرخصة، يُباع لهم بأسعار أعلى. وهذا بالضبط ما حدث في هذه الحالة.

أما عن تعثر الوصول إلى اتفاق بين الطرفين إلى الآن، فيقول الغزاوي إن سببًا أساسيًّا للتعثر آنذاك كان أن مقترح عقد العام 1997 تضمن شرطًا هو أن يوكّل الورثة من بينهم واحدًا أو اثنين للتوقيع على عقد الإيجار. لكن الورثة أنفسهم لم يتفقوا وانقسموا في ما بينهم، لأن هناك من كانوا يضعون أيديهم على الأرض، ولا يشركون في عائدات المزارع بقية الورثة الشرعيين، الذين كانوا عند توقيع الاتفاقيات الأولى بضع أشخاص، وصاروا الآن بالعشرات.

هذه معلومة يؤكدها المصدر السابق، الذي يقول إن نسبة كبيرة من المزارعين، رفضوا وقتها بند توافق الورثة الشرعيين الذي اشترطته السلطة، وطلبوا أن يكون المخوّل بالتوقيع على العقد هم فقط من يعملون فيها، مضيفًا أنه في عدد كبير من الحالات، حُرم ورثة شرعيون، بالتحديد من النساء، من عائدات هذه المزارع، لأن أشقائهن من الذكور احتكروها لأنفسهم. ولم يكن من مصلحتهم الدخول في علاقات تأجير توسّع قائمة المنتفعين من المزارع.

بعض الضحايا كانوا من الذكور، ومنهم مشوح، الذي رفع مع شقيقاته الأربع العام 2008 دعوى على ثلاث أخوة غير أشقاء أنجبهم والده في مرحلة متقدمة من حياته، من زيجة ثانية.

الذي حدث مع مشوّح هو أنه التحق عندما كان في السابعة عشرة بالشرطة، ثم غادر إلى ألمانيا والعراق والسعودية، حيث عمل مراقبًا لعمال الطرق. وعندما عاد العام 2003 إلى الأردن، كان أشقاؤه من والده الذي توفي العام 1998 قد وضعوا أيديهم، على البيارة، كما يقول. ولم يعد يحصل إلا على مبلغ زهيد جدًّا من عوائدها. ووفق ملف الدعوى الذي اطلعت عليه حبر، فإنهم قاموا «باستغلالها كاملة لوحدهم بطريق بيع ثمارها أو بتضمينها للغير دون باقي شركائهم من الورثة».

مشوح وشقيقاته خسروا القضية، والسبب كما يقول الغزاوي إنهم لا يملكون صفة قانونية تخوّلهم المطالبة بأي حقوق. يشرح الغزاوي أن هناك في المحاكم الكثير من الدعاوى المشابهة. والمحاكم ردّتها لأنه ليس بحوزة من رفعها عقود إيجار، ولا سندات ملكية تثبت أن لهم حقّا في هذه الأرض. في الوقت الذي يدفع المدعى عليهم ممن يضعون أيديهم على هذه المزارع، بأن الأراضي التي يستثمرونها «ملك للغير»، لا للمتوفى، ولا تنطبق عليها بالتالي قواعد الميراث الشرعي.

مشوِّح يعرض الوثائق التي ثبتت حق والده بالانتفاع بالأرض. تصوير دلال سلامة.

لماذا تظل هذه المنطقة خارج التنظيم القانوني؟

بعد ما يقارب الثلاثين عامًا على انتهاء اتفاقية المستأجرين الأوائل ما زالت هذه المنطقة خارج إطار أي تنظيم قانوني. والسؤال هو لماذا يستمر هذا الوضع؟ ولماذا لا يبدو أن سلطة وادي الأردن تتحرك جديًا باتجاه صياغة علاقة قانونية بين الطرفين؟

تواصلت حبر مع الأمين العام بالوكالة لسلطة وادي الأردن، المهندس علي الكوز، في محاولة للاستفسار عن هذه القضية، لكنه رفض التصريح بأي معلومات، قائلًا إن الباقورة «ملف حساس»، وأي استفسار يتعلق بها يجب أن يوجه إلى وزارة الخارجية. ورغم أن الاستفسارات، كما قيل للكوز، هي عن مسائل فنية تتعلق بمشاريع زراعية على جزء من أرض الباقورة كان تاريخيًا وما زال تحت السيادة الأردنية، ولم يسبق أن تعرض للاحتلال، وأن الأمر بالتالي لا يندرج ضمن الحساسيات السياسية التي تطبع الأجزاء الأخرى من المنطقة، إلا أن الكوز أصر على رفض التصريح.

المهندس سعد أبو حمور، الذي كان أمينًا عامًا للسلطة في الفترة من 2010-2018، يقول إن التعقيدات القانونية المتعلقة بهذا الملف سببها أن هذه الأراضي تقع ضمن أرض مشروع روتنبرغ، وهي أراضٍ ليس من الواضح، بحسبه، الجهة التي تملكها. وبالتالي فإنه ليس لدى السلطة أساس قانوني تعمل وفقه في حال أرادت إبرام عقد تأجير مع المزارعين. وهذا هو السبب في أن السلطة، في الفترة التي تولى فيها المسؤولية، لم تقم بأي محاولة في هذا الاتجاه، لأنه «ما في أساس قانوني».

وعن المحاولات السابقة للسلطة إبرام عقود تأجير، يعلق أبو حمور إنه ربما كان هذا بخطأ من الأمين العام أو من الموظفين. لكن في كل الأحوال، هذه الأرض «مش أرض خزينة (…) ولحد الآن محدش عارف لمين».

يقول أبو حمور إنه حاول، أثناء عمله في السلطة، أن يتثبت من ملكية هذه الأرض، من أجل حسم وضعها القانوني. فطلب من رئاسة الوزراء تشكيل لجنة لهذا الغرض. وشكلت بالفعل، لجنة مكونة من مندوبين عن سلطة وادي الأردن، وزارة الخارجية، القوات المسلحة، المركز الجغرافي الملكي، وزارة المالية، ودائرة الأراضي والمساحة، لكن «ما طلعوش بقرار (…) ما طلعوش بتقرير».

يشير إلى هذه اللجنة كتابٌ صادر عن سلطة وادي الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 يذكر أنه «لم تتمكن السلطة من السير بإجراءات تخصيص الوحدات الزراعية الواقعة في المنطقة [مشروع روتنبرغ] لحين بيان ملكية هذه الأراضي من خلال اللجنة المشكلة بموجب كتاب رئيس الوزراء (…) والذي يتطلب الوقت لإنجازه».

يقول المزارعون إنهم خلال الست سنوات الماضية، وفي إطار متابعتهم لما آلت إليه أعمال اللجنة أُبلغوا بأن مذكرة صدرت عنها أُحيلت من رئاسة الوزراء إلى ديوان الرأي والتشريع لإبداء الرأي في القضية.

اتصلت حبر برئيس ديوان الرأي والتشريع، الدكتور نوفان العجارمة، وسألته عن هذه المذكرة، فردّ بأنه لم يكن في الديوان العام 2012، وليس لديه معلومات عن هذه المسألة. وعندما سئل عن الشخص الذي لديه معلومات في الديوان، ويمكن لحبر التواصل معه، رفض ذلك، وقال إن هذا «الموضوع متشابك ومتداخل، وعلى درجة من الحساسية. وأفضّل أن لا أبدي فيه رأيًا»، معلقًا بأن «الناس صارلها خمسين سنة بهاي الوحدات الزراعية، وشغّالين وماشية أمورهم. خلص، يمشّوا كمان خمسين سنة».

وبعد محاولات عديدة، رفض العجارمة التصريح بأكثر من أن القاعدة القانونية تنص على أن «الدولة تملك الأرض التي لا مالك لها».

لكن السؤال يبقى: هل هذه الأرض فعلًا «لا مالك لها»؟

التعليقات مغلقة.